Meine Entscheidung, Priester zu werden, fiel relativ spät. Ich war Soldat gewesen, hatte Jura studiert und die Berufung zu Landleben, Ehe und Familie gründlich geprüft. Viele sagten mir, es sei gut, dass ich so lange Zeit zur Prüfung hatte. Stimmt. Aber die Frage, die ich mit dieser Entscheidung beantwortete, war dennoch viel älter, als ich dachte.

Irgendwann vor meiner Priesterweihe erzählte mein Vater von einer zufälligen Begegnung mit meinem ersten Gymnasiallehrer. Der fragte, was ich jetzt mache. Mein Vater erzählte, ich würde nach dem Theologiestudium nun bald zum Priester geweiht. „Ach, das ist ja seltsam.“, sagte mein Lehrer. „Warum seltsam?“, fragte mein Vater, schon ein kleinwenig auf Streit gestimmt. „Ich habe damals den Georg ja morgens manchmal mit in die Schule genommen“, sagte mein Lehrer. „Einmal habe ich ihn gefragt, was er denn werden wolle. Da sagte Ihr Sohn zu mir: ‚Eigentlich würde ich ja gerne Priester werden. Aber ich bin der Älteste und soll zuhause den Hof übernehmen.“ Ich muss damals 11 oder 12 Jahre alt gewesen sein.

Die Selbstvorwürfe, mich unter Druck gesetzt zu haben, konnte ich meinem armen Vater bald nehmen. Viel mehr beschäftigte mich, dass ich mich an diese Kindersehnsucht überhaupt nicht erinnern konnte.

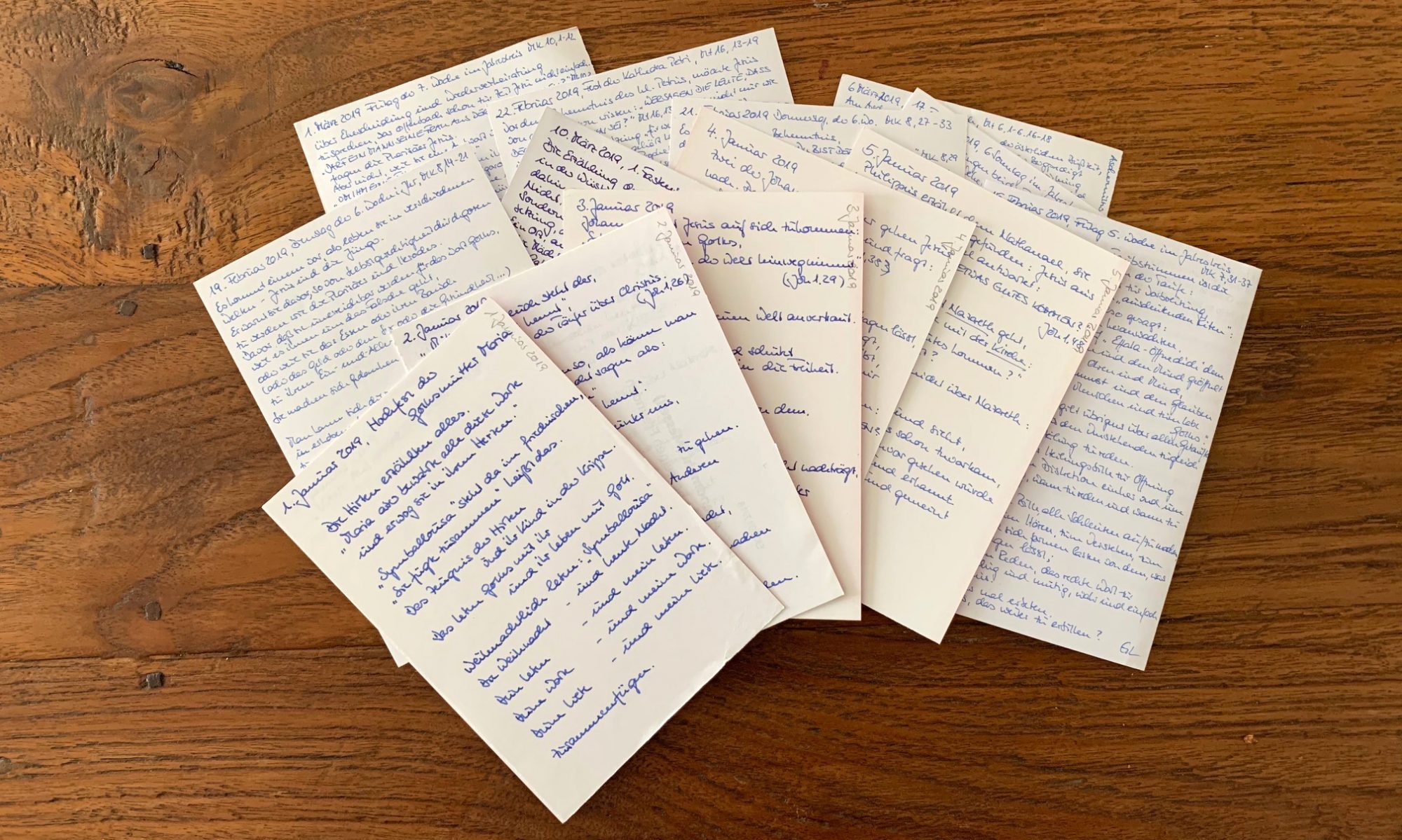

Mein Kinderleben mit Jesus war der Acker. Irgendwann muss ich auf den Schatz der Freundschaft mit ihm schon mal gestoßen sein. Ich hatte ihn wieder vergraben. Und ich hatte ihn vergessen, jahrelang. Viel später kam ich dann wieder in bekannte Gefilde und fand den Acker und den Schatz wieder. Für diesen Acker und den vergessenen Schatz war mir damals kein Preis zu hoch. Den Schatz hebe ich noch heute. Täglich.

Fra’ Georg Lengerke